新疆大学生命科学与技术学院联合华东师范大学生命科学学院共同发文概括了微流控芯片的产生历程及其制作材料与方法,总结了用于植物研究的微流控芯片类型,全面综述了近年来微流控芯片技术在植物细胞、植物的根、植物的根与外界环境的相互作用、植物花粉管等方面的应用,并对其应用前景进行了展望。其成果发表在《生命科学》(Vol. 37, No. 2 Feb., 2025)上。

微流控技术作为一种新兴的技术手段,在植物研究领域正展现出巨大的应用潜力。随着技术的不断发展,微流控技术与其他先进技术的融合进一步拓展了其在植物研究中的应用范围,为植物科学的发展带来新的机遇和突破,有望对农业、生态等领域产生重要影响。

朱思雨、林龙晖、赵薇薇团队通过对植物细胞、根、根与周围环境相互作用和植物花粉管的研究展现出微流控技术是植物研究的一种全新的方法,具有微量、高效、自动化等优点,在植物细胞培养、植物基因表达分析、植物代谢物分析和植物生理过程研究等方面具有广阔的应用前景。

通过在微流控芯片上设计适合原生质体尺寸的微孔阵列和微通道流路,实现了拟南芥原生质体的在线纯化和单细胞阵列捕获。利用电穿孔技术将能特异性检测3ʹ 核酸外切酶的核酸探针导入原生质体,实现了单个原生质体内 3ʹ 核酸外切酶的成像。该研究为开展单细胞内多种核酸酶的高通量原位检测以及相关调控过程研究提供了重要的方法学手段;将微流控芯片与细胞抗氧化活性测试方法结合,搭建了一个 CAA 芯片分析平台,此芯片可以很好地对体外药物活性进行评价。在 PDMS 微流控装置中培养活样本有助于研究微小的发育事件;一种早期分化的陆地植物小立碗藻可以在 PDMS 微流控室中连续培养,因此可在长时间内对其生长发育历程进行高分辨率成像;设计了一个全面的、生理学相关的、易于使用的、低成本的微流控显微镜装置,用于长期监测小立碗藻的生长和发育。

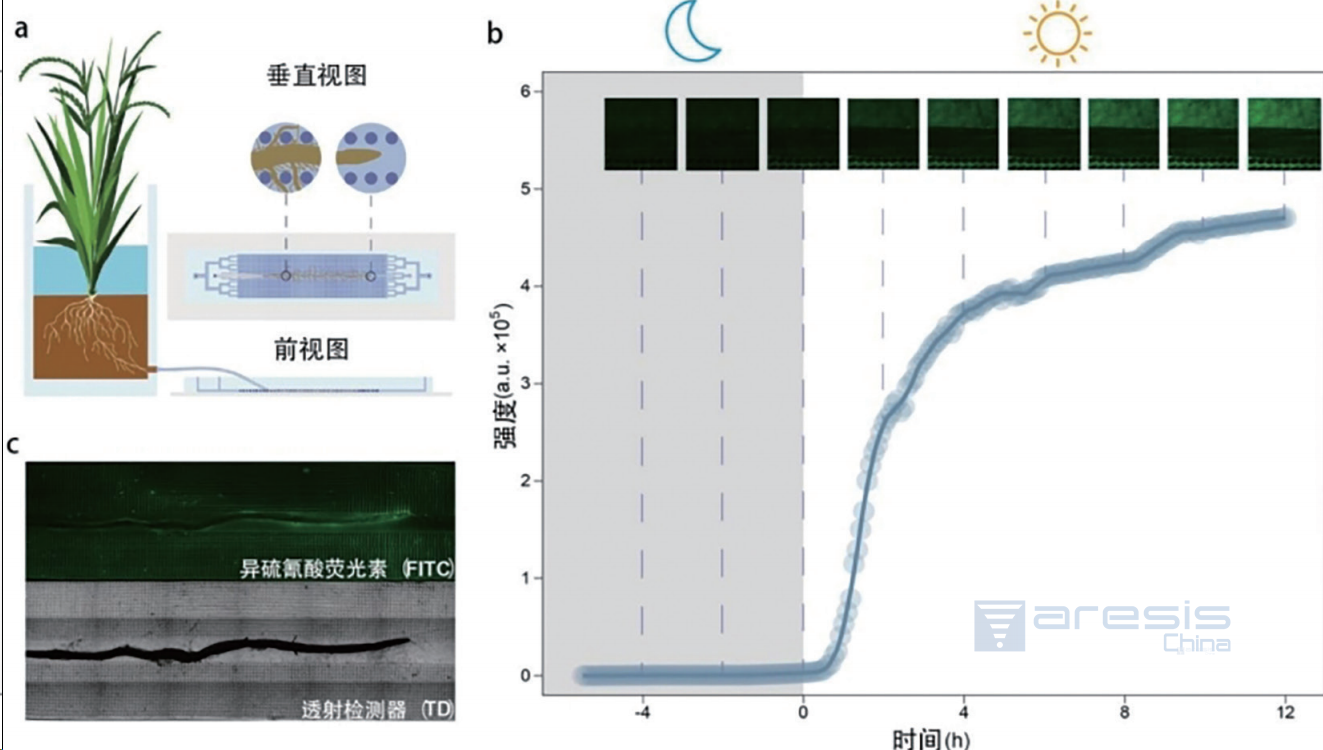

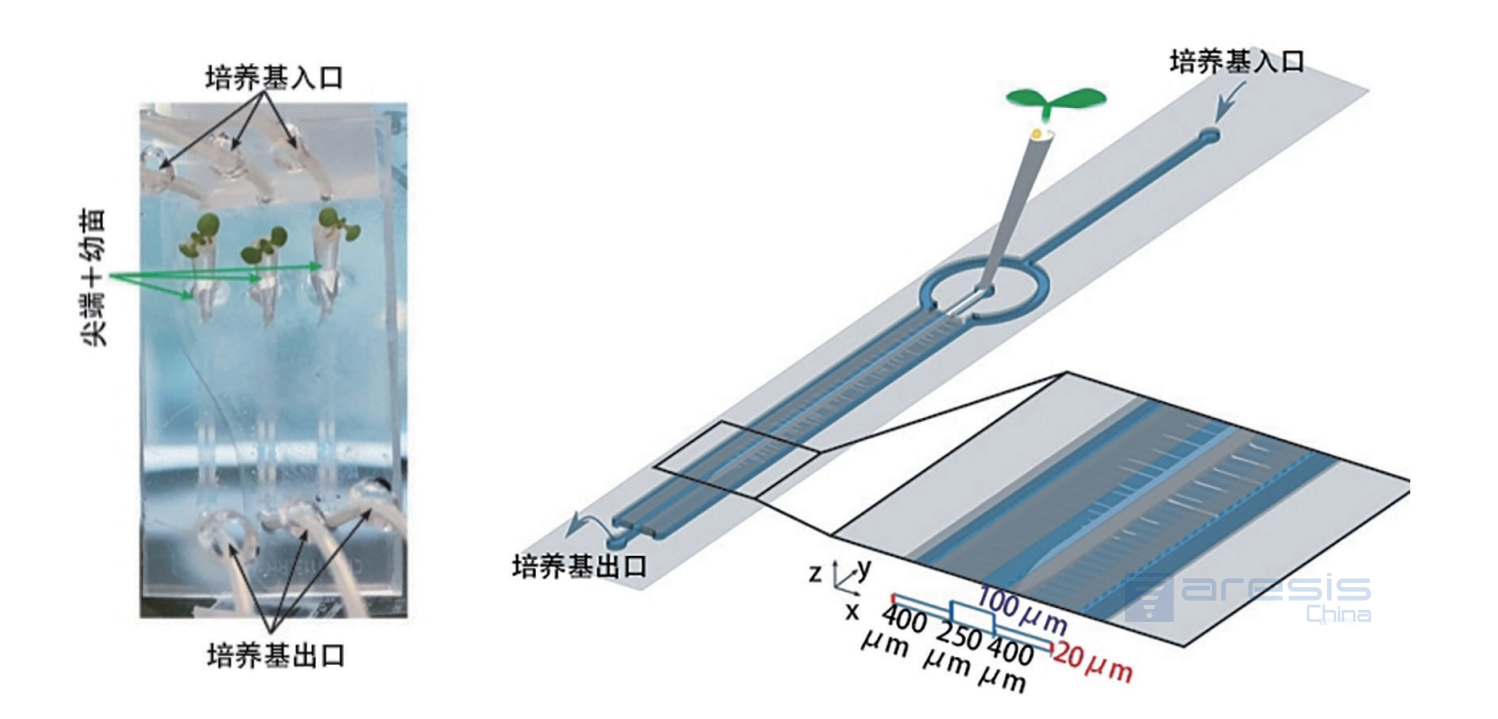

该团队设计了一种基于盖玻片的微流控设备 (coverslip based microfluidic device,CMD)(下图),能够通过实时监测核运动和形状变化来捕获拟南芥根毛发育的高分辨率共聚焦成像。

(a)在装有½MS培养基的微量移液管尖端中生长的9天大的拟南芥幼苗的俯视图。移液管尖端插入CMD芯片。(b) CMD设计3D示意图,标注了主通道和侧通道中的根部和根毛。浅蓝色表示主通道的宽度和横向通道的长度,而主通道和横向通道的深度分别用蓝色和红色表示。