烟台南山学院智能科学与工程学院、科技与数据学院的唐田田、姚建刚团队运用经典闭合轨道理论 (COT) 深入探究了扩展量子阱中的氢负离子的光剥离动力学,推导出了相应的光剥离截面 (PCS) 表达式。其成果发表于中科院《物理学报》杂志上( Vol. 74, No. 2 2025)。

在过去的几十年里,对量子阱中离子的研究一直备受瞩目。当这些粒子被束缚在微尺寸的空间内时,它们的物理特性会展现出与自由状态下截然不同的面貌,这种显著的差异主要源于求解量子波函数时边界条件的变化。这些受限的离子或原子系统,在光台球、量子点或量子线等多个领域均有着广泛的应用。

该团队将研究范围拓展至运动量子阱中的氢负离子体系。相较于静止的量子阱体系,运动的弹性壁有特定的速率,导致剥离电子与弹性阱壁碰撞后的动量发生变化。与两个阱壁碰撞返回的电子波和初射电子波之间的干涉导致截面振荡,因此,氢负离子光剥离截面在扩展量子阱中展现出更为复杂的动态特性。鉴于氢负离子的薛定谔运动方程具备可解性,数学分析得以简化。采用半经典闭合轨道理论和理论模型成像方法,深入研究了移动边界问题中氢负离子的光剥离动力学,并推导出了该体系的光剥离截面近似公式。

详细阐述光剥离电子的理论模型,并对经典运动进行深入分析;着重推导扩展量子阱中氢负离子的光剥离截面公式;深入探讨扩展量子阱中氢负离子光剥离截面的计算结果;

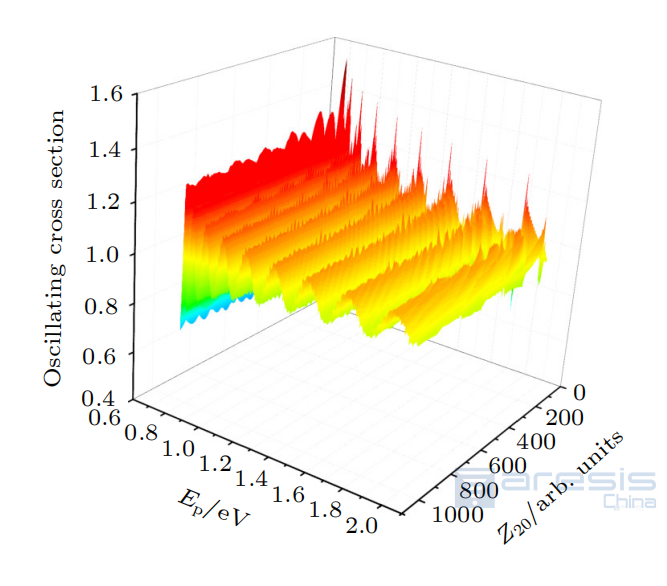

下图显示了三维振荡截面σosc与离子到下阱壁初始距离Z20以及量子阱扩展速率v之间的关系。可以看到,当下阱壁接近离子时,阱宽越窄, 电子被局域的空间越狭小,电子受到的量子约束越强,电子的量子化能级越高,其对离子的影响显著增强,导致截面上的振荡振幅增大。随着离子与下阱壁初始距离Z20的增大,即当阱宽增大时,电子受到的量子约束效应就会减弱,电子的量子化能级也就越低, 量子阱对离子的σosc的影响逐渐减弱。因此,通过调整扩展量子阱阱宽,可以有效地控制负离子的光剥离行为。

振荡截面σosc与离子到下阱壁的初始距离Z20以及扩展量子阱阱壁的移动速率的关系,上阱壁的初始距离Z10 = 100 a.u.,两阱壁的移动速率为 = 0.005 a.u。

通过对剥离电子的闭合轨道进行研究,给出了闭合轨道周期的解析表达式。基于半经典闭合轨道理论,推导出了该体系的光剥离截面,它是一个光滑的背景项和一个由电子与量子阱两阱壁碰撞引起的振荡项的叠加。计算结果显示,PCS 受到扩展速率、两阱壁初始距离即阱宽的影响。当量子阱处于静态时,光剥离截面呈现出规则的锯齿状结构。当阱壁开始移动时,这种规则的锯齿结构变得不规则。随着阱壁移动速率的增加,PCS 中的振荡结构逐渐减弱。对于非对称扩展的量子阱,移动阱壁对负离子的PCS的影响比对称扩展量子阱更为显著。此外,当阱宽越窄,电子被局域的空间越狭小,电子受到的量子约束越强,截面上的振荡振幅越大,当阱宽增大时,电子受到的量子约束效应就会减弱,截面上的振荡振幅减弱,当阱宽增大到一定程度时,量子阱不再体现出明显的量子约束效应,光剥离截面趋于光滑背景项。

此项研究成果对于表面物理领域具有重要的参考价值,丰富了对运动量子阱中负离子光剥离动力学的理解,并为未来在动态量子阱中负离子光剥离动力学的实验研究提供了理论依据和指导。同时,研究也可作为在具有运动边界的外部环境中捕获和调控离子及原子的实验研究的参考依据。

论文链接:https://wulixb.iphy.ac.cn/cn/article/doi/10.7498/aps.74.20240618